|

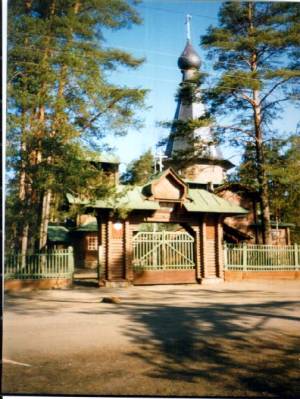

Церковь иконы Казанской Божьей Матери |

|---|---|

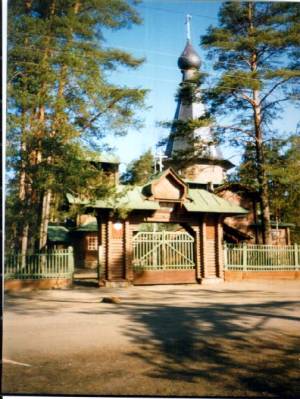

| Вырицкая ГЭС |  |

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ВЫРИЦКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ПО ПРОГРАММЕ

«ШКОЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Исполнители работ: Жданова Анна (9 кл.), Хан Анна (9 кл.), Коровякова Света (8 кл.), Чешун Евгений (8 кл.), Филиппова Мария (7 кл.), Cаркисян Элина (8 кл.), Бесчастнова Лена (9 кл.), Морозова Женя (9 кл.), Якубенко Арина (9 кл.), Майорова Марина (9 кл. ), Моисейченко Геннадий (7 кл.)

Компьютерная графика — Советов Сергей

Руководители работ: Якубенко О. Е., Мирошкина С. М.

В Вырицкой средней школе в период с 01.06.98 по 26.06.98 работал школьный экологический лагерь для учащихся 7-9 классов.

Цели: научить детей оценивать экологическое состояние поселка, микрорайонов, реки, источников водоснабжения; вычленять проблемы; искать пути их решения на уровне детей, родителей, администрации школы и поселка; воспитывать чуткое отношение к природе и осознанную бережливость.

Задачи:

Практически все поставленные задачи были выполнены.

Каждый участник выполнил 1-2 работы и оформил их на компьютере. Ниже приводятся наиболее интересные работы.

Вырица, исторический и краеведческий очерк

Вырица — это большой поселок (самый большой по площади в России) недалеко от Санкт-Петербурга. Основание Вырицы относится к первой половине восемнадцатого века (1717-1723гг.). Название свое поселок получил от слова «вырь», что значит пучина, водоворот, чем обязан реке Оредеж. Первыми жителями поселка были саратовские переселенцы. Во время строительства Санкт-Петербурга Петр Первый свез крепостных со всех концов России. Не выдержав каторжных работ саратовцы сбежали и нашли приют на лесистых берегах реки Оредеж.

Первое официальное упоминание о поселке относится к 1864 году, печатный справочник дает такие сведения: «Вырица — деревня владельческая, Рождественской волости, Царскосельского уезда, Петербургской губернии при реке Оредеж. Число домов — 21, число жителей — 124» В 1877 году эти земли купил князь Вингенштейн для дачного строительства и охоты. Но до начала 20 столетия поселок рос медленно. Бурное развитие началось с 1904 года, когда была проложена железная дорога, открывшая доступ петербуржцам в Вырицу. С тех пор в газетах можно было встретить приглашения посетить «уютный уголок природы с сухим и здоровым климатом, сосновым лесом и живописными берегами реки Оредеж». Вдоль реки появились дачи графа Мосса, Вингенштейна, Мюллера, графини Жуковой и т.д. Эти дома сохранились до сих пор. В честь родовитых поселенцев место получило название Княжеская долина. Для удобства сообщения туда ходила конка.

В 1913 году на деньги богатых и не очень жителей Вырицы была построена церковь иконы Казанской божьей матери. Церковь привлекает своей ярко выраженной национальной архитектурой (без единого гвоздя в древне-русском стиле), богатым иконостасом. Следует отметить, что священником в этой церкви в 40-е годы был последний духовник дома Романовых Алексий Кибардин. Рядом с церковью находится могила старца иеросхимонаха Серафима Вырицкого (русская православная церковь собирается причислить его к лику святых). Отец Серафим был настоятелем Александро-Невской лавры, затем был в ссылке и по возвращении поселился в Вырице. Старец болел, был немощным, но, как когда-то Серафим Радонежский молился о победе Руси в борьбе с татаро-монголами, так и Серафим Вырицкий молился о победе русского народа в Великой Отечественной войне. Умер отец Серафим в 1949 году. Его могила — место паломничества страждущих.

В то же время (1900-1913гг.) была построена и церковь Петра и Павла. Самым богатым жителем Вырицы в то время был купец Бумагин, ему принадлежало 6 домов, в его честь в Вырице назван мост — Бумагин. Другим богатым жителем был Антип Ефремов, владелец лесопильного завода и железнодорожной ветки Ефремовской (она была разобрана немцами в годы В.О.В). Сын этого купца известен всем – Иван Антипович Ефремов, писатель-фантаст, автор романа «Лезвия бритвы», «Туманность Андромеды» и др., свое детство он провел в Вырице.

Особо следует рассказать об общине чуриковцев. Дом брата Иоана Чурикова расположен на берегу реки, Живут там братья, сумевшие побороть серьезный недуг – алкоголизм. Некоторые семьи живут в своих домах, но молиться приходят к общинному дому. Отличительная черта чуриковцев — длинная борода у мужчин.

В период Октябрьской революции в Вырице происходили важные события. Так здесь были остановлены вагоны с «Дикой дивизией», посланной на расправу с мятежной столицей. Армия Юденича заняла Вырицу в 1918 году, и начались расправы. От рук белогвардейцев погибли Сергучев Иван Васильевич, учитель математики и заведующий народным образованием, Соболевский Николай Николаевич, председатель поселкового Совета. Их именами названы улицы, на месте расстрела, на берегу Оредежа, установлена мемориальная доска. Зимой 1920 года в поселке возникла первая комсомольская организация, под руководством Садофьева Николая Афанасьевича. А в 1924 году – пионерская, руководила ребятами Клава Иванова. Вырица восстанавливалась, возникли пекарня, швейное ателье, артель инвалидов, лесопильный завод.

В 1941 году Вырица была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Возможно, это самая печальная страница ее истории. На территории поселка находился детский концентрационный лагерь. Дети от 3 до 13 лет, свезенные сюда со всей Ленинградской области, умирали от голода, непосильной работы, болезней и жестоких расправ. Хоронили их здесь же, на территории концлагеря. Когда после войны берег подмыло необычно высоким паводком, то людям предстала ужасающая картина — на красном песке белело бесчисленное множество детских костей. Останки детей были перезахоронены и на месте захоронения сооружен гранитный памятник. Также в Вырице находился лагерь военнопленных. В 1944 году, в ночь на 27 января, 72-ая стрелковая дивизия освободила Вырицу. Памятник героям-освободителям поставлен на привокзальной площади, их именами названы улицы поселка.

В 1944 году началось строительство собственной электростанции. Строительство велось вручную, из механических средств были только тачки («ЗИС-1» (одно колесо, в шутку именовали их строители). Электростанция обеспечила электроэнергией Вырицу и близлежащие поселки. В 1971 году, проработав 20 лет, она остановилась. Сейчас плотина используется для защиты поселка от весеннего паводка, вода накапливается в водохранилище, Вырицком море. Плотина – излюбленное место отдыха: водопад, гладь вод водохранилища и прогретая вода привлекают жителей поселка.

Промышленное развитие поселка относится к 70-м годам. Построены заводы металлоизделий, опытномеханический, ткацкая фабрика, реконструирован лесомебельный комбинат, построено множество лагерей и детских садов. Поселок приобрел статус детского курорта. В это время была построена и агробиостанция, на ее территории функционировали крольчатник, птичник, теплица с тропическими растениями, к сожалению, на сегодняшний день остались лишь опытные участки и лаборатории. 90-е годы оказались печальными для поселка: остановились заводы, территории детских садов и лагерей пришли в запустение. Однако сейчас начинается восстановление: реставрирована после пожара Вырицкая поселковая библиотека, отремонтированы Вырицкая школа № 2, Дом Культуры, строятся новые магазины, дома, кафе. Мы надеемся, что Вырица станет летним курортом, как было задумано по генеральному плану развития поселка в 80-е годы

Кроме того, следует отметить, что в поселке провели свое детство известный финский художник Ахола-Вало Алексантери, современный прозаик Глеб Горышин, художник-оформитель детских книг Татьяна Капустина, знаменитый Петруха из «Белого солнца пустыни» тоже наш житель.

Прекрасный климат, великолепные виды, чистый сосновый воздух, живописная река — это место стоит посетить!

|

Церковь иконы Казанской Божьей Матери |

|---|---|

| Вырицкая ГЭС |  |

История Вырицкой ГЭС

Исполнитель работы — Жданова Анна (9 кл.)

В 60 км от Санкт-Петербурга раскинулся один из красивейших в Ленинградской области рабочий поселок Вырица с коренным населением в 15 тыс. человек (1977г.). 6500 домов, имеющихся в Вырице, почти не видно, так как Вырица — это большой хвойный лесопарк с 270 улицами – проселками, общей протяженностью 300 км. Поселок раскинулся на 12 км в длину и 5 км в ширину. «Электричка» проходящая по Вырице, имеет 6 остановок. В летнее время ленинградцы выезжают в поселок отдыхать, и население увеличивается до 80 тыс. человек.

И вот такой поселок не имел совершенно электроэнергии до 6 ноября 1952 года, когда впервые зажглась «лампочка Ильича» от вновь построенной ГЭС, мощностью всего 250 кВт. В то время для жителей поселка Вырица это был большой подарок к 35-летней годовщине Октября, которому предшествовала большая и трудная работа по постройке гидроэлектростанции на реке Оредеж. Механизации было мало, и строительство ГЭС в течение 6 лет велось почти вручную. На деревянных тачках, в шутку именовавшихся в то время «ЗИС – 1» (одно колесо), строителями, в основном женщинами, было перевезено около 50 тыс. куб. метров земли, около 3 тыс. куб. метров бетона и около 5 тыс. куб. метров камня. В июле – августе 1950 года строителям ГЭС оказали большую помощь 80 человек студентов Ленинградского института авиационных приборов.

Построенная ГЭС положила начало электрификации не только в Вырице, но и в ближайших населенных пунктах. Мощности ГЭС через 2 года не стало хватать, и построенные ЛЭП (напряжением 10 кВ) были подключены к другим сетям Гатчинского района. В 1959 году была построена ЛЭП (напряжением 35 кВ) и Вырицкая РТП – 35/10 сначала с трансформатором 1000 кВА, а затем с двумя по 1800 кВА, которые окончательно решили вопрос электрификации Вырицы.

Вырицкие электрики полностью электрифицировали не только Вырицу, но и поселки Сусанино, Семрино, деревни и совхоз «Искра» и другие населенные пункты в радиусе 20-30 км. С 1964 года электросети в 22 населенных пунктах со 115 подстанциями эксплуатируются Вырицким участком электросетей и имеют 4 источника питания, мощностью 10 тыс. кВт. В коллективе Вырицких энергетиков работает много ветеранов, проработавших 10, 15, 25 и даже 30 лет.

Этапы электрификации Вырицы

| № п/п | Даты. | Этапы электрификации. |

|---|---|---|

| 1 | Октябрь 1944 год | Принято решение о строительстве малых ГЭС,в т.ч. п. Вырица |

| 2 | Март 1945 год | Начато проектирование Вырицкой ГЭС |

| 3 | 1945-1952 год | Строительство Вырицкой ГЭС |

| 4 | 6 ноября 1952 год | Построенная ГЭС дала первый ток |

| 5 | 1953-1957 год | Развитие электролиний по поселку |

Исследования на ГЭС

Исполнители работы: Хан Анна (9 кл.), Коровякова Светлана (8 кл.)

Люди, используя природные ресурсы, часто не задумываются о последствиях. Мы взяли один из примеров непродуманного использования природных ресурсов.

Река — это один из важнейших природных комплексов, используемых человеком для орошения земель, получения электроэнергии и т.д.

Одним из примеров непродуманного использования природных ресурсов являются гидроэлектростанции.

Перекрывая течение реки, они уменьшают скорость воды, образуют водохранилища, меняя один природный комплекс на другой, загрязняется вода, из-за этого погибают растения и т.д.

Это мы доказали на экспериментах, проводимых на ГЭС. Проводили мы их на водохранилище, возле водохранилища и за плотиной.

Мы измеряли температуру воды, скорость течения и уровень загрязнения. У нас получилась такая таблица.

| Точки измерения | Скорость течения | Температура воды | Уровень загрязнения |

|---|---|---|---|

| На водохранилище | 3,2 м/мин | 16 | большой |

| Возле водохранилища | 2 м/мин. | 16 | средний |

| За плотиной | 50 м/мин. | 16 | маленький |

Скорость течения мы измеряли при помощи равных по весу и объёму брусков. Мы отмеряли расстояние и пускали бруски по течению, а потом высчитывали по формуле:

S=V*T, V=S/T, где S– это расстояние ,T– время и V— скорость.

Далее мы определяли степень загрязнения по ряске, находящейся в воде.

Мы исследовали ряску в трех местах на реке, на которой находится ГЭС. Мы начали исследовать ряску, потому что она показывает загрязнение воды. Мы измеряли в нескольких точках: до водохранилища, на водохранилище и за плотиной. Так как скорость течения на реке разная, поэтому и скопление ряски на реке разное.

В точке №1 мы обнаружили скопление ряски в пяти местах. Большая часть ряски была с желтыми листочками. К примеру, мы зачерпнули в баночку воды и поймали 14 штучек ряски. Из них 8 было с желтыми листочками. Это показывает, что вода в этих местах загрязненная. В основном, когда мы исследовали ряску, на материнском щитке мы находили по 2 детских щитка и, реже, 3 детских щитка.

В точке №2 , на водохранилище, мы обнаружили очень много участков загрязнения. Всего мы обнаружили 18 загрязнённых участков: 2 больших участка на плотине и 16 маленьких по берегу. На плотине мы взяли на исследование ряску. Вода там оказалась ещё грязнее, чем в точке №1. Из 25 штук ряски 15 оказалось с желтыми листочками и даже с бурыми пятнами. Здесь также на ряске мы в основном видели на 1-ом материнском щитке по 2 детских щитка.

Когда же мы находились в точке №3 ,мы обнаружили всего лишь одно маленькое место с ряской. Брать на исследование ряску мы не стали. За плотиной загрязнение было меньше, потому что скорость течения была больше, чем до плотины.

Вывод: скорость течения на реке разная и загрязнение воды тоже разное. Где течение было самое маленькое, там и вода была очень загрязнена, а где быстрее, ряски было не обнаружено. Мы поняли, что плотина только загрязняет воду.

| № точки | Кол-во щитков | Кол-во детских щитков | Кол-во желтых лепестков | Кол-во участков |

|---|---|---|---|---|

| № 1 | 14 | 1\2 | 8 | 5 |

| № 2 | 25 | 1\2 | 15 | 16+2 |

| № 3 | ряски не обнаружено | 1 | ||

Исследование деградации берегов и их влияния на чистоту реки Оредеж

Исполнитель работы — Чешун Евгений (8 кл.)

В чистой воде, благодаря хорошему проникновению света, развиваются бентосные растения. Эти растения растут по дну водоема. Поглощая свет, углекислый газ и из почвы минеральные вещества, они растут, при этом растения выделяют кислород и очищают воду. Благодаря этому, в зарослях таких растений плавает крупная рыба, и водная фауна поближе к ним селится.

Из-за осыпания берегов происходит замутнение воды, и свет проникает только на поверхность. В таких условиях бентосные растения развиваться не могут, но на поверхности образуется фитопланктон. Фитопланктон — это растения, которые получают минеральные вещества прямо из воды, поглощая свет, тепло, углекислый газ на поверхности, они быстро развиваются. Но вода остается мутной и бедной кислородом, поэтому в таких водоемах крупной рыбы нет, и фауна значительно беднее.

Осыпание берегов ведет к тому, что во время и после дождей вода стекает прямо в реку, смывая песок, частицы почвы с распаханных полей и минеральные удобрения. Воды реки мутнеют, обогащаются минеральными веществами, что ведет к смене бентосных растений фитопланктоном. Соответственно беднеет и фауна.

Именно это и случилось с рекой Оредеж недавно. Старики говорят, что в Оредеже водилась крупная рыба, сейчас же можно поймать лишь уклеек да пескариков.

Наш отряд решил изучить влияние осыпания берегов на чистоту вод и продумать, что можно сделать для восстановления природы реки.

Сначала мы изучили поверхностный сток на различных участках берега.

| Береговая поверхность | Кол-во собранной воды | Мутность воды |

|---|---|---|

| Песчаная | 1,5 стакана | Сильно мутная |

| Затоптанный дерн | 1,5 стакана | Мутная |

| Ненарушенный травянистый покров | 1 стакан | Слабо мутная |

Оказалось, что самый грязный и самый объемный сток оказался на песчаном берегу. На поверхности, заросшей травой, но частично вытоптанной, поверхностный сток оказался менее мутным, но тоже объемным. На ненарушенной поверхности почва эффективно впитала воду и профильтровала излишки воды, поверхностный сток оказался наименьшим и самым чистым.

Затем, исследовав берега, мы выявили наиболее разрушенные участки. Это участки по правому и левому берегам реки между плотиной и железным мостом возле «Электрона» и между «Бумагиным» и железнодорожным мостами.

Мы также сравнили распространенность бентосных растений и фитопланктона. Мы наблюдали большое скопление фитопланктона в этих зонах, в то время как возле ж/д моста и железного моста возле «Электрона» мы увидели много бентосных – донных растений.

Наши выводы такие: чтобы сохранить красоту реки, нужно укрепить берега, а для этого необходимо насажать по берегам деревья и сохранить оставшиеся. Если мы сделаем это, то сохраним ее красоту потомкам, а также восстановим флору и фауну реки.

Родник

Исполнитель работы — Филиппова Мария (7 кл.)

За железнодорожным мостом, на расстоянии 50 метров, мы обнаружили родник. Родник находился над правым берегом реки Оредеж.

Родник находился над поверхностью реки в 36 см, и вода, бившая из родника, стекала в реку. Тип родника — пластовый, между слоем глины и песка проходил пласт подземной воды. Температура воды не превышала 16 градусов Цельсия, в то время как в реке вода прогрелась до 18 градусов Цельсия.

В роднике мы не обнаружили никаких водных растений, в том числе ряски. Из чего мы сделали вывод, что вода чистая. Мы попробовали воду на вкус, вкус у нее был необычный — железистый. Дренажа не было. Вода по песчаной поверхности бежала в реку. Стакан емкостью 250 мл наполнился за 3 секунды, значит вода стекает со скоростью 300 л в час. Мы не обнаружили следов пользования родником в бытовых целях.

Очистка воды и её эффективность

Исполнитель работы — Саркисян Элина (7 кл.)

Вода имеет в жизни очень важное значение. Если вода грязная, то она может стать причиной болезни человека. В воде могут находиться болезнетворные бактерии, ядовитые соли. Вода может быть загрязнена мусором, растворенными веществами (солями), взвесями, биологическим мусором.

В домашних условиях её можно очищать так:

Фильтрация на сетке позволяет очистить воду от крупного мусора (банки, бумажки и т.д.).

После того, как вода прошла фильтрацию на сетке, её помещают в сосуд, где она отстаивается. В этом случае вода очищается от взвесей. Этот способ дешёвый, так как для него требуется только сосуд. Но времени требуется много, осадок в воде оседает долго.

Прошло время, вода отстоялась, и мы пропускаем её через фильтр.

Положив свёрнутый фильтр в воронку, наливаем в него отстоянную воду. Пройдя через фильтр, вода очистилась от мелких взвесей, но не до конца. Этот способ более дорогой, чем предыдущий, так как требуется фильтровальная бумага, воронка и сосуд для очищенной воды. Но времени надо меньше, вода через фильтр проходит достаточно быстро.

В воде ещё остались бактерии и соли. Чтобы избавиться от бактерий необходимо воду вскипятить. После кипячения бактерии исчезают, но соли остаются. Этот способ дешёвый, для него необходимы стакан и огонь. Времени занимает мало.

Мы избавились от бактерий, но соли остались. Чтобы избавиться от солей, надо воду выпарить. Для этого нужна пробирка с газоотводной трубкой, стакан и спиртовка. Для начала отстоянную воду надо налить в пробирку и закрыть её пробкой с газоотводной трубкой, направленной вниз. Под газоотводную трубку надо поставить стакан, а под пробирку — спиртовку. Выпариваем до тех пор, пока на дне останется всего капелька воды. На стенках газоотводной трубки собирается пар. Когда пар остывает он превращается в чистую воду, которая попадает в стакан. Очищенную воду называют дистиллированной. Этот способ дорогой и долгий.

И последний способ — вымораживание.

Наливаем в стакан воду и ставим в холодильник. После размораживания льда вода становится чистой. Этот способ в домашних условиях дешёвый и долгий.

В промышленных условиях фильтрация и отстаивание также применяются. Однако кипячение, дистилляция, вымораживание слишком дороги. Поэтому применяют другие способы.

Исследование состояния Вырицкой школы

Исполнитель работы — Морозова Евгения (7 кл.)

Школа — это среда нашего постоянного обитания. Школа влияет на нас, и мы влияем на школу. И поэтому мы решили узнать поближе нашу школу, выявить основные проблемы — то есть то, что нам не нравится, и подумать, как эти проблемы решить.

Мы прошлись по школе и осмотрели ее. За круглым столом мы обсудили недостатки и пути их преодоления.

Мы измерили радиационный фон на территории школы. В среднем он не превысил нормы.

В нашей школе много пыли, что очень вредно для здоровья. Чтобы бороться с ней, мы предлагаем:

Так же в нашей школе есть проблемы с освещением. Плохое освещение в кабинетах: 25, 26, 53, 54, 52, 32. Очень темно в коридоре напротив кабинета музыки и актового зала, около кабинетов труда. Некоторые лампы гудят, гул мешает сосредоточиться на уроках. Чтобы исправить это, нужно поставить хорошие лампочки.

Состояние стен, полов, потолков, окон, дверей в школе оставляет желать лучшего. Необходим ремонт.

Вот что мы предлагаем: сделать паркет в актовом зале, окно в зубном кабинете, вымыть и покрасить стены, туалеты.

В столовой, где нарисована картина, обрушилась штукатурка, её нужно снять и сделать новую.

Лестницы в школе не в лучшем состоянии, и это нужно исправить. Для этого нужно сделать перила, положить кафель на пол и покрасить ступеньки. Если лестницы, освещение, состояние стен и потолков удовлетворительно, то состояние сантехники просто ужасно. Особенно туалеты. Когда идёшь мимо, то чувствуешь такой запах, что невольно сдерживаешь дыхание. Внутри всё исписано, в раздевалке — тоже. Нельзя обойти вниманием и канализацию. В тех же туалетах вода не сливается. Почти нигде не работают краны .Так же ужасно дело обстоит с отоплением. Батареи прорывает, зимой топили плохо, а весной было очень жарко .

Есть предложения, с помощью которых можно:

для этого нужно:

Для того, чтобы не сидели на подоконниках, в коридорах нужно поставить скамейки. Повесить занавески на все окна, поставить цветы на подоконники, на пол — мусорные ящики.

Мы все любим нашу школу и хотим, чтобы она была лучше. Для этого мы предлагаем изменить ассортимент продуктов в столовой, сделать зал, где устраивать дискотеки, везде поставить комнатные цветы.

Комплексное обследование экологического состояния района «пятиэтажек» в поселке Вырице

Исполнители работы: Майорова Марина (9 кл.), Якубенко Арина (8 кл.)

В нашем поселке есть микрорайон, официально называемый 29 кварталом. Район находится в центре поселка, недалеко от железнодорожной станции, состоит из многоэтажных домов и в народе зовется «пятиэтажками». Мы выбрали этот микрорайон для обследования по той причине, что его население составляет почти 3000 человек, а это одна пятая часть всего населения поселка. Думается, что, изучив его экологическое состояние, вычленив проблемы, нам удастся каким-либо образом положительно влиять на жизнь «пятиэтажек».

Площадь микрорайона 0,036 кв. км (150м*240м)

Население 2840 человек.

Промышленных предприятий на его территории нет, однако, есть технические сооружения (3 газовых участка, водонапорная башня, компрессорная, бойлерная и т.д.). Их площадь составляет порядка 0,001 кв. км, т.е. в расчете на одного жителя менее одного квадратного метра — 1 балл (Сумма баллов определялась по методике «Комплексное обследование экологического состояния близлежащих районов»,см. .»Экология. Безопасность. Жизнь», выпуск 5, с. 105-112, Гатчина, 1995)

Степень озеленения микрорайона

| Адрес дома | Количество лиственных деревьев вокруг | Количество хвойных деревьев вокруг |

|---|---|---|

| Сиверское шоссе 31 | 110 | 6 |

| Сиверское шоссе 31 а | 82 | 30 |

| Сиверское шоссе 31 б | 32 | 0 |

| Ул. Оредежская 61 | 61 | 0 |

| Ул. Слуцкая 13 | 45 | 4 |

| Ул. Слуцкая 11 | 8 | 3 |

| Ул. Слуцкая 9 | 0 | 8 |

| Ул. Андреевская 15 | 99 | 6 |

Как мы видим, в наименее выгодном положении находятся дома 9 и 11 по улице Слуцкой. Рядом с этими домами есть небольшой сквер, в котором могли бы играть дети, но, к сожалению, это пока невозможно: во-первых, участок низкий и в дождливые периоды бывает затоплен, а во-вторых, там постоянно возникают свалки мусора.

Проблема!

Еще хотелось бы обратить внимание на отсутствие (полное!) зелени на детских площадках. Решение очевидно — необходимо посадить деревья и кустарники.

Если оценить площадь озеленения, то на каждых шесть жителей приходится одно взрослое дерево (5 баллов). В центре микрорайона единичные посадки и пустыри (5 баллов), возле домов встречаются цветники, посадки лиственных деревьев (2 балла).

Благоустройство территории

Когда проводилось обследование, наступила весна, снег сошел, и взору людей открылась неприятная для глаз картина: свалки (3 балла) и свалки мусора, раскиданные бумажки, коробки, битые стекла (3 балла). К счастью субботник спас жителей от утопания в грязи, но осталась проблема!. Контейнеры для мусора отсутствуют, мусорная машина приезжает трижды в неделю на полчаса вечером (3 балла), а что делать тем, кто поздно приходит с работы или по каким-то причинам отсутствует дома в нужные дни? Вот и приходится людям тихо под покровом долгой зимней ночи выбрасывать мусор себе под окна, а весной ужасаться: откуда грязь взялась. Казалось бы, достаточно поставить контейнеры для мусора, и они были, но нерегулярный вывоз мусора привел к тому, что контейнер стал легализованной свалкой. Воспитав чувство порядка и организовав регулярный вывоз мусора, решить эту проблему можно.

Загруженность и площадь дорог

Общая площадь дорог составляет 0,0053 кв. км, причем площадь дорог внутри двора равна 0,00207 кв. км, что составляет 5,75% общей площади двора (1 балл). Загруженность дорог была измерена следующим образом: посты на дорогах считали количество машин, следующих в обе стороны в течение 15 минут, затем количество умножалось на 4. Загруженность была измерена в выходной и будничный день, в 17 часов.

| Загруженность дорог | ||

|---|---|---|

| дорога | Кол-во машин в час в будни | Кол-во машин в часв выходной день |

| Сиверское шоссе | 76 | 192 |

| Оредежская ул. | 36 | 36 |

| Слуцкая ул. | 16 | 20 |

| Андреевская ул. | 24 | 16 |

Наиболее загружено Сиверское шоссе, но эту дорогу можно отнести к среднезагруженным, а остальные к малозагруженным. Средняя загруженность дорог равна 52 машины в час (2 балла).

Состав фауны.

Обнаружено три бродячие собаки (2 балла), колоний ворон и галок не найдено, певчие птицы встречаются по одиночке (2 балла), но зато обнаружена белка, вероятно забежавшая случайно. Бродячих кошек сосчитать не удалось ввиду их прыгучести и отказа отвечать есть ли у них хозяева.

Радиологический контроль.

Показания дозиметра в среднем были от 11 до 18 мкР/ч (1 балл).

Шумовое загрязнение.

Улицы со спокойным движением (30 дБ), наличие железной дороги в 150 м (50 дБ) создают определенный шум, на наш взгляд, не оказывающий интенсивного отрицательного воздействия на психику (3 балла).

Таким образом мы набрали 30 баллов, что считается посредственным результатом.

Главные проблемы — это недостаточное количество зеленых насаждений и замусоренность территории, наличие на ней свалок

Пути решения.

Парниковый эффект

Исполнитель работы — Смирнов Александр (7 кл.)

От солнца к Земле идут лучи 3-х видов — ультрафиолетовые лучи, инфракрасные лучи и белый свет. Эти лучи проходят через атмосферу Земли и большая их часть поглощается атмосферой. Земли достигает лишь менее одной миллионной доли солнечных лучей. Часть тепловых лучей Солнца отражается от земной поверхности. Часть солнечного тепла после нагрева Земли начинает излучаться уже самой Землёй. Земля поглощает часть солнечного тепла.

Но обратно в космос солнечные лучи выйти не могут — этому препятствует атмосфера, в частности, углекислый газ. Этот процесс называется парниковым эффектом.

Земля нагревается из-за того, что поглощает солнечные лучи. Разные тела поглощают солнечные лучи по-разному. Например: бетон поглощает лишь одну шестую всех тепловых лучей, в то время, как блестящий металл поглощает три четверти лучей. И вообще, матовые и тёмные поверхности поглощают больше тепла, чем блестящие и светлые.

Так как атмосфера постоянно нагревается, температура повышается. Это может привести к глобальному потеплению. Чтобы это доказать, мы поставили опыт. В две банки мы насыпали почву. В первую банку мы положили термометр и поставили ее на солнце.

Во вторую банку мы положили термометр, накрыли её крышкой. Потом мы поставили её на солнце рядом с первой. Через полчаса мы измерили температуру в обеих банках. В первой банке она равнялась 21 градусу, в то время как во второй банке она равнялась 26 градусам.

Участники экологического лагеря проводили игру по станциям

для младших отрядов

Игра по станциям

Исполнитель работы — Чешун Евгений (8 кл.)

12.06.1998 года произошло событие, организация которого полностью была возложена на плечи пятого отряда. Это была игра по станциям для младших отрядов, которую проводили мы.

Правила игры состояли в том, что команды на каждой станции выполняли определенные задания и зарабатывали то или иное количество очков. Затем очки суммировались и побеждала та команда, у которой большая сумма очков.

Начинался день как всегда. После завтрака была очередная линейка, на которой Саркисян Марина Александровна, наш директор лагеря, объявила о начале игры. Всем командам выдали по бланку, в котором были написаны по порядку все названия станций и название команды.

| "ЛОПУХ" | ОЧКИ |

|---|---|

| У природы нет плохой погоды. | |

| ЗВЕРЬЁ | |

| ГРИБНАЯ | |

| РЫБНАЯ | |

| МОРСКАЯ | |

| СКОРОГОВОРОЧНАЯ | |

| ПТИЧЬЯ | |

| ГУСЕНИЦА | |

| ЗАГАДОЧНАЯ | |

| Шкатулка с сюрпризом | |

| ВСЕГО: |

На каждой станции на выполнение задания давалось две минуты.

На станции «У природы нет плохой погоды» участники должны были вспомнить как можно больше песен о живой и неживой природе. Все вместе изображать различных животных должны были на станции «Зверьё». На станции «Грибная» нужно было быстро отгадать съедобные или несъедобные грибы, названия которых даёт командующий станцией. На станции «Рыбная» участники команды вытаскивали маленькой ложечкой из воды плавающие шишки (рыбки) и несли их к другому сосуду. Следующая станция называлась «Морская», где участники должны были придумать вторую половину двустишья (первую давал ведущий станции). На «Скороговорочной» показывали умение быстро и правильно говорить скороговорки. Умение имитировать голоса птиц показывали на станции «Птичья». Командная солидарность и дружба проявились на станции «Гусеница», где нужно было, держась друг за друга, выполнить различные движения. На «Загадочной» разгадывали загадки. Только на удачу могли надеяться участники на станции «Шкатулка с сюрпризом», вытаскивая билеты с очками.

Подсчитав очки, судья вызвал победителя, но было так хорошо и весело всем, что все решили — победила дружба.

| Перейти к оглавлению |  |

|||||

| ||||||

|

|

|

|||||