Часовая башня госпиталя.

Фрагмент плана

О СТАРИННЫХ ЧАСАХ ГАТЧИНЫ И ЕЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ

Василенко С.С.

Кто хотя бы раз побывал в Гатчинском парке, не забудет его озёр с небольшими островками, мостиками, каналов с причудливыми изгибами, строгой красоты дворцового ансамбля. В последние четыре года к этому добавился ещё и мелодичный звон колоколов башенных часов Гатчинского дворца, они бьют каждый час и каждую четверть часа.

Часы расположены на пятигранной часовой башне главного корпуса и имеют четыре циферблата: один выходит на дворцовую площадь, второй — на Собственный садик, третий виден со стороны серебряного луга, четвертый смотрит на дорогу вдоль дворца, ведущую к оранжерее.

Гатчинские башенные часы пока единственные, которые удалось возродить в жемчужном ожерелье Санкт-Петербурга. Известно, что были башенные часы в Царском селе — на фронтоне Екатерининского дворца (первое упоминание о них встречается в 1772 году), а также в Шапели (часовне-руине, которая является «памятником почившей в бозе Великой княгине Александре Николаевне») в Александровском парке.

Били каждый час и каждую четверть часа башенные часы во дворце в Павловске. Они были установлены в мае 1798 года. При восстановлении дворца после войны не только не восстановлены часы, но исчезла даже сама часовая башня. В Павловске же были башенные часы на крепости Бип, которая совсем утрачена.

Ни один город в России не имел такого количества башенных часов, как Санкт-Петербург. В отдельных сообщениях их насчитывают около 50. Они устанавливались на соборах, церквях, дворцах, в монастырях, на жилых домах, на вокзалах, на здании Думы и т.д. Это не удивительно, ведь город развивался по-европейски.

Немного истории. Башенные часы — первые автоматические часы. В движение они приводились силой тяжести гирь, регуляторы ускорения силы тяжести были разные. В первых часах это горизонтальный балансир, который, отклоняясь то вправо, то влево, управлял ходом часов. Позже — маятник, открытый Галилеем и впервые применённый Гюйгенсом в Голландии в 1656 году. С этого времени точность часов возросла с 15 мин. до 15 сек. в сутки.

Принято считать, что первые башенные часы были установлены на башне дворца виконта в Милане в 1335 году. Эти часы имели один большой колокол, и каждый час отбивали удары от одного до двадцати четырёх, по количеству часов в сутках. Циферблатов ещё не было. В Италии башенные часы быстро распространились: в 1343 г. — часы в Модене, 1344 г. — в Падуе, 1347 г. — в Монзе. Чуть позже городские башенные часы появились в Страсбурге в 1352 г., затем в Нюрнберге — 1361 г., а в 1370 г. башенные часы были установлены уже в Париже и в Лондоне.

На Руси первые башенные часы появились в московском Кремле. Об этом сохранились сведения в нескольких летописях: В лето 6912 (1404 г.) князь великий (князь Василий — сын Дмитрия Донского) замыслил часник и постави его на своём дворе за церковью за святым Благовещением. Сий же часник наречеться — часомерье, на всякий же час ударяет молотом в колокол, размеряя и расчитая часы нощные и дневные не бо человек ударяше, но человековидно, самозвонно и самодвижно, страннолепно (очень красиво), некако створено есть человеческой хитростью (изобретательностью), преизмечтано (изумительно) и преухищрено (замысловато). Мастер же и художник сему быше (был) некий чернец (монах), иже от Святые горы пришедший, родом сербин (славянин), именем Лазарь; цена же сему беяше вящьше (более) полувтораста рублей. Указанная стоимость соответствует примерно 20 тыс. золотых рублей начала XX века. У мастера в учениках было несколько русских умельцев.

Часы имели механизм хода и механизм боя, а также механическую фигуру, производящую удары. Шпиндельный ход или спуск регулировался билянцем. Из летописи мы узнаем и о том, что новгородский архиепископ Евфимий в 1436 году над палатою у себе часы звонящие устрои. В 1477 году в Пскове по приказу новгородского архиепископа Феофила были сделаны русскими мастерами и установлены часы самозвонные на светогорском дворе.

Время расцвета «башенного» часового дела в России — XVI - XVII века. В XVII веке башенные часы были на Спасской, Троицкой и Сухаревской башнях московского Кремля, в Коломне, Великом Устюге, Архангельске, Твери, Чердыни, Тобольске, Красноярске, Енисейске и др. местах.

В Санкт-Петербурге первые башенные часы установили в 1704 году на деревянной колокольне Петропавловской церкви. Часы эти вместе с колоколами привезли из Москвы, сделал их русский мастер Никифор Архипов. В 1711 году появились сделанные голландскими мастерами башенные часы с курантами на первом здании Адмиралтейства, а затем на церкви Исаака Далматского, которая была заложена в 1717 году на месте, где сейчас стоит “Медный всадник”.

Об установке башенных часов на колокольне собора Петра и Павла, который вновь стал отстраиваться - каменный вместо деревянного - Петр I писал князю П.М. Черкасскому, давая распоряжение колокольню как возможно скорее отделать, дабы в будущем 1716 г. возможно на оной часы поставить. Воля Петра I была исполнена к 21 августа 1720 года. На колокольне были установлены куранты, выписанные из Голландии. О них писали, что они велики и хороши, как амстердамские. Куранты с 35 большими и малыми колоколами исполняли музыку, записанную на медном валике. Часы эти погибли во время сильной грозы, разразившейся в ночь с 29 на 30 апреля 1756 года. От удара молнии загорелся шпиль колокольни и верх башни, расплавились колокола, погибли и часы. Весной 1760 года в Санкт-Петербург привезли новые часы, сделанные голландским мастером Бернардом Оортом Крассом, их установили и пустили в ход осенью 1776 года. Они и сегодня находятся на колокольне собора. Для них в Голландии было отлито 37 колоколов и один большой часовой колокол. Часы неоднократно реставрировались, на валике записывались различные мелодии, такие как “Коль славен ... “ и официальный гимн Российской империи “Боже царя храни ...”. В настоящее время часы работают на электрическом заводе. Гири, как ненужные детали, лежат на дне колодца колокольни.

В Россию башенные часы обычно привозили из Европы, или их делали в России, но приглашённые иностранные мастера. Часовым ремеслом в России занимались механики-самоучки.

Самые ранние сведения о башенных часах Гатчинского дворца косвенные. Указом от 6 августа 1783 года в день подписания Манифеста о рождении княгини Александры Павловны императрица Екатерина II подарила Гатчину государю-наследнику престола Павлу Петровичу ( после смерти первого владельца Г.Г. Орлова). При вступлении во владение Павлом Петровичем был составлен подробный план местности, в описании которого неоднократно упоминается «чесовая башня». План этот составлен 10-12 октября 1783 года, т.е. в это время часы на башне были. Вторая башня главного корпуса дворца получила своё название сигнальная значительно позже, в 1835 году, когда появился оптический телеграф, линия Петербург — Царское Село — Гатчина.

Точное указание на то, что часы находились на башне, впервые находим в архивных документах 1799 года, в них сохранилась запись, что для наблюдения за часами принимается часовщик с жалованьем в 200 руб. в год, с казённой квартирой, дровами, свечами. Жить он должен был неотлучно на башне, ему выдавалась одежда и все материалы, необходимые для исправления часов. Вновь упоминаются башенные часы в ведомости о строительных работах по дворцу в 1800 году, для них были закуплены материалы для ремонта на сумму 1 руб. 50 коп. и веревок на 17 руб. 81 коп.

После перестройки дворца архитектором Романом Ивановичем Кузьминым часовому мастеру Велене в 1854 году предложено было убрать часы с башни, покрыть пол свинцом, вновь собрать часы и поставить их на место. В 1863 году для осмотра часов с колоколами приглашается часовой мастер Мансуров.

Из рапорта управляющего Гатчинским Дворцовым правлением генерал-майора Багговута министру императорского двора в 1865 году мы узнаём, что часы на башне Дворца необходимо привести в должный порядок, так как они служат для проверки хода часов вообще.

В апреле 1915 года шла переписка дворцового правления с часовыми фирмами Санкт-Петербурга об исправлении башенных часов. Определялся требуемый ремонт и оценивалась его стоимость. В смете работ отдельной строкой выделено золочение станка механизма, циферблатов и стрелок — 250 руб. То, что станок (рама) часов — позолоченный, удивительно, ведь обычно башенные часы ковались из железа, механизмы не предназначались для зрителя, и их обработка была достаточно грубой.

Часы Гатчинского дворца погибли во время Отечественной войны. В 1944 году главным хранителем Дворца-музея Серафимой Николаевной Балаевой и Владимиром Кузьмичом Макаровым, председателем комиссии по сохранности памятников, сотрудником Государственного Эрмитажа, был подписан акт о том, что “В башенном кабинете Павла в пожарном мусоре лежат колокол башенных часов и обломки часового механизма”.

В.К. Макаровым высказывалось предположение, что так как Г.Г. Орлов — первый владелец дворца - имел страсть к астрономии, физике, покровительствовал Ивану Петровичу Кулибину: «Не с Орловского ли времени во дворце модель моста через Неву, не его ли работы часы на башне?»

Вот скупые сведения о башенных часах Гатчинского дворца, имевшиеся на начало работ по их воссозданию. На акварелях Г. Сергеева (1798 г.), Я. Мейера (1844 г.), на картине Г. Шварца (1847 г.) “Парад при Павле I” видны циферблаты башенных часов. Сохранились и фотографии дворца начала XX века, где хорошо видны циферблаты и боевые колокола на часовой башне со стороны плаца.

Вторые башенные часы в Гатчине были на здании Ратуши, расположенной в Ингербургской крепости. Вечные опасения за свою жизнь и безопасность близких побудили Павла окружить себя крепостью, недоступной для внешних врагов и создававшей чувство безопасности. Построены Ингербургская крепость в Гатчине, крепость Бин в Павловске, а позднее Михайловский замок в Санкт-Петербурге.

Ингербургская крепость впервые упоминается в 1797 году. Барон Кампенгаузен, посетивший Гатчину в 1796 году, писал: На той же дороге (имеется в виду Большой проспект) ещё дальше от дворца, находится заново построенный городок Ингербург, который состоит из нескольких тесно стоящих домиков. Владельцы в большинстве придворные, а также некоторые фабриканты и купцы, построившие здесь себе домики. Хотя прошло только три года с момента основания этого нового строения, но большинство построек уже близко к полному завершению.

Ингербург напоминал собой немецкий городок. В его архитектуре проявилось увлечение Павла Петровича Пруссией. На него сильное впечатление произвели военные смотры, маневры, парады, которыми Фридрих II развлекал своего гостя во время его поездки в 1776 году в Берлин.

В 1796 году, когда Павел Петрович стал императором, Гатчина приобрела статус города. В 1797 году одновременно с городовым правлением была открыта городовая Ратуша, для которой и строилось здание в Ингербурге. В Ратуше рассматривались дела о купечестве, цеховых мастерах и мещанах. Так при продаже недвижимого имущества, городовая Ратуша предоставляла сведения о законном основании владения имуществом продавцом, только после этого городовое правление выдавало разрешение на продажу. Трёхэтажное здание Ратуши располагалось в южной части Ингербургской крепости (это можно видеть на сохранившихся планах). Крышу здания украшала гранёная часовая башня с флюгером, изображён на планах и циферблат башенных часов. Вплотную к ратуше примыкали домики придворных. Проезжая Ингербургские ворота, можно было слышать бой башенных часов Ратуши.

Просуществовала Ратуша в Гатчине до 1811 года. 26 февраля последовал именной указ, данный Сенату об уничтожении в городах Гатчине и Павловске Ратуш, и ведении дел о купцах и мещанах сих городов в Царскосельской городской Ратуше.

Недолго просуществовала и сама Ингербургская крепость — около 30 лет. После смерти Павла I (многие дома принадлежали казне, денег на их содержание почти не отпускалось) бесхозные дома разрушались, и Ингербургская крепость была разобрана и забыта. Обитатели крепости покинули свои жилища. Одним из последних упоминаний о крепости было сообщение в 1834 году о покупке у камер-фрейлины Нелидовой дома, стоящего в Ингербурге в г. Гатчине за 28000 рублей.

|

Часовая башня госпиталя. |

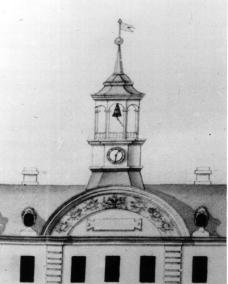

Третьи башенные часы в Гатчине находились на часовой башне госпиталя, их бой можно было слышать, отъехав от Ингербургских ворот на 500 метров.

Госпиталь относится к числу важных построек в Гатчине при Павле. Строительство госпиталя началось с февраля 1793 года и закончилось к лету 1794 года. Строил госпиталь охтинский житель Окорчев. Нижний этаж был каменным, а второй — деревянным с башнею, как видно на планах. При постройке госпиталя указываемая в сметах сумма (16 880 рублей 65 копеек) оказалась недостаточной, перерасход составил 9 449 рублей 75 копеек. Деньги были выплачены полностью, что позволяет считать, что сохранившиеся чертежи с изображением часовой башни с часами и колоколами были воплощены. Кроме боя башенных часов, время жителям Гатчинского посада сообщали ночные караульщики. . По инструкции в их обязанности входило оглашать трещоткою часы и четверти часов.

Для обслуживания часов, при составлении штатного положения Гатчинского городового правления в 1797 году резервировались деньги на часовых мастеров —”на налоговое их содержание по городовому правлению”. Обслуживали часы и иностранные часовые мастера, так в 1839 году по ведомству Гатчинского городового правления вдове часового мастера Карла Сейберлиха Анне назначалась пенсия в размере 63 рубля 75 копеек в год.

Башенные часы госпиталя просуществовали до перестройки его архитектором Алексеем Михайловичем Байковым по проекту А.Е. Штауберга. Второй, деревянный, этаж заменен каменным, часовая башня при этом утрачена.

Имеются сведения ещё о двух башенных часах в окрестностях Гатчины. Это башенные часы в усадьбе Александра Григорьевича Демидова, принадлежащей правнуку знаменитого горнопромышленника Никиты Антуфьева, возведённого Петром I в дворянское достоинство и получившего фамилию Демидов по имени своего отца. Таицкая усадьба принадлежала Демидовым со второй половины XVIII века, приобретена она была у потомков А.П. Ганнибала — арапа Петра Великого.

А.Г. Демидов владел 10 заводами на Урале и в Курской губернии. Обладатель несметных богатств, он и в Тайцах построил великолепную усадьбу с дворцом и парком. Как и в Гатчине, в усадьбе был устроен английский сад с живописными холмами, красиво высаженными группами деревьев, затейливыми павильонами. Остатки двух декоративных сооружений — горбатого моста и Готических ворот - сохранились. Известно, что в башенке Готических ворот помещался часовой механизм, который приводил в действие колокол. Раздававшийся каждый час бой колокола придавал неповторимую прелесть прогулкам по парку. Братья Демидовы в течение шести лет жили в Европе, переезжая из одного места в другое, изучали горное дело, вели подробные дневники увиденного и посылали отчёты отцу. Они проявляли большой интерес к наукам и искусству, собирали коллекции произведений искусства и библиотеки. Не случайно в их усадьбах появляются башенные и солнечные часы.

|

Часовая башня усадебного дома в |

Вторые башенные часы были в Руновской мызе (Кобрино). Сохранились фотографии усадебного дома с часовой башней. Дом двухэтажный, деревянный, с балюстрадой по краям кровли, заново отстроен после пожара в 1887 году. Выстроен он на старом фундаменте и изменён только внутри. Воспроизведены фасады в стиле раннего классицизма второй половины XVIII века.

В прежнем доме, так похожем на этот, жил дед Александра Сергеевича Пушкина — Осип Абрамович Ганнибал. Дом этот он получил в наследство от своего отца — Абрама Петровича Ганнибала. Позднее его наследницей стала Надежда Осиповна, мать поэта. Она жила здесь до замужества, в этом доме бывал в гостях, а позднее и жил, Сергей Львович Пушкин. Если бы родители А.С. Пушкина перед его рождением не уехали в Москву, он мог бы родиться в этом доме.

Мызу Руново и дом приобрела у Надежды Осиповны в 1800 году жена известного русского мореплавателя Юрия Федоровича Лисянского (соратника Ивана Фёдоровича Крузенштерна) Шарлотта Карловна Жандр. В этом доме писал свои труды и провел последние годы Ю.Ф. Лисянский.

Позднее эту усадьбу купила у наследников Лисянского Надежда Тимофеевна Карташевская, сестра писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Аксаков часто здесь гостил, вместе с ним здесь бывали Н.В. Гоголь, И. С. Тургенев, Т.Г. Шевченко, издатель журнала “Телескоп” Н.И. Надеждин.

Все они могли слышать бой башенных часов.

23 мая 1989 года во время пожара часовая башня целиком сгорела.

Кроме башенных, в Гатчине и её окрестностях были солнечные часы. В нашем климате с частыми дождями и небольшим количеством солнечных дней часы эти имели скорее декоративный характер и в большей степени свидетельствовали об интересе к научным знаниям.

Известно, что самые древние часы - солнечные. В XV веке до н. э. были солнечные часы в Древнем Египте, в XII веке до н.э. — в Древнем Вавилоне, в XI -X веках до н.э. - в Древней Греции, в VII веке до н.э. —в Китае. Гномон — главная часть солнечных часов, перемещение тени Солнца от гномона или измерение её длины служило измерением времени.

В России солнечные часы появились на рубеже XV-XVI веков. Сначала в монастырях — Новодевичьем, Троице-Сергиевском, Киево-Печорской лавре. Наибольшее количество солнечных часов в России изготовлялось в XVIII веке как русскими, так и иностранными мастерами. В середине XVIII века солнечные часы украсили первое в России высшее военное учебное заведение — шляхетский корпус (Съездовская линия Васильевского острова).

В Эрмитаже представлены солнечные часы, сделанные в мастерской Петра I, возможно, им самим. Они выполнены из орехового дерева, детали ? из слоновой кости.

Петербургская Академия художеств уделяла изготовлению солнечных часов большое внимание, специально создав центр обучения приборостроителей. С 1772 по 1785 год руководил центром мастер из Англии Фр. Морган. В XVIII веке в Петербурге было установлено несколько солнечных часов, одни крепились на стенах зданий, другие на специальных постаментах, устанавливались часы на мраморных обелисках, на верстовых столбах, архитектором которых был Антонио Ринальди (например, на Московском проспекте, напротив домов № 18-20). По-видимому, в это же время появились солнечные часы в Гатчине и её окрестностях.

|

|

Памятник императору Павлу I. |

Фрагмент с солнечными часами. |

В Гатчине, на дворцовой площади, за памятником Павлу I, открытие которого состоялось 1 августа 1851 года, до сих пор сохранилась гранитная тумба для солнечных часов.

Часы эти появились при Г.Г. Орлове в 1770 году. Сохранилась надпись в верхней части гранитного постамента: «ПЕТЕРГОqЪ 1770». На фотографии начала ХХ века за памятником Павлу I видны солнечные часы. На фрагменте фотографии отчетливо виден гномон солнечных часов.

Несколько лет солнечными часами в Гатчине служил обелиск Коннетабль, построенный в 1790 году. В это время это был самый высокий обелиск в Европе. В 1793 году был закончен и парапет вокруг обелиска. Тень, падавшая от обелиска, подобно стрелке часов показывала время, а на парапете были сделаны часовые отметки. Возможно, это были самые большие солнечные часы в Европе.

В 1796 году из-за большого движения во дворец к императору Павлу площадь потребовалось увеличить, парапет был перенесён, и такая интересная функция Коннетабля была утрачена

Часовая башня усадебного дома в

Руновской мызе. Фото 1960 года

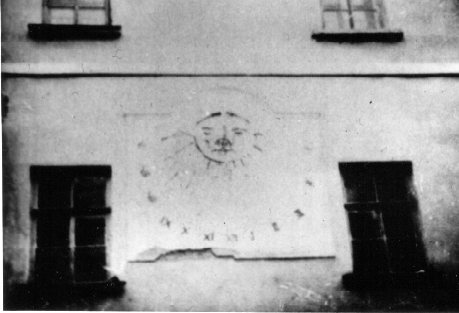

Третьи солнечные часы располагались на южной стене корпуса, пристроенного в 1824 году к зданию, в котором с 1802 года размещался Ильинский воспитательный дом, основанный в Гатчине вдовствующей императрицей Марией Фёдоровной, чья благотворительная деятельность производила большое впечатление на современников и потомков.

Писатель Иван Александрович Гончаров говорил, что если бы он писал книгу о лучшей женщине, то это была бы Мария Фёдоровна.

От Орловского времени сохранилось здание воспитательного дома, это одноэтажный каменный корпус близ Ботанического сада, бывший графский Скотный двор.

Число воспитанников постепенно росло, потребовалось увеличение числа жилых и учебных помещений. К зданию воспитательного дома пристроен трёхэтажный каменный флигель, солнечные часы, расположенные на стене между вторым и третьим этажами, утрачены. Их изображение можно увидеть лишь на фотографии начала XX века.

В окрестностях г. Гатчины также было несколько солнечных часов. В Тайцах, в усадьбе Александра Григорьевича Демидова, в XVIII веке на парадном дворе дворца располагался цветочный партер с солнечными часами.

Солнечные часы были и в другой усадьбе, которая принадлежала его брату, Петру Григорьевичу Демидову. Пётр Григорьевич с 1774 года был советником Бергколлегии, а после перевода коммерческого училища из Москвы в Петербург был его бессменным руководителем.

Усадьба П.Г. Демидова была расположена в 12 км от Гатчины, в селе Никольском (в прошлом, Скворицы). Так же, как и в Тайцах, усадебный дом строился знаменитым петербургским архитектором Иваном Егоровичем Старовым (автором Таврического дворца), с которым братья были в родстве ? Старов был мужем их родной сестры Натальи.

В Скворицах так же, как и в Тайцах, создавался пейзажный парк, украшенный декоративными колоннами, вазами, мостиками, беседками. До наших дней сохранились лишь мраморные солнечные часы перед западным фасадом дворца, имеющие циферблат с римскими цифрами, да круглая беседка “Тондо”.

|

|

Солнечные часы в усадьбе Суйда. |

Были солнечные часы и в усадьбе “Суйда”, где со второй половины XVIII века жили предки А.С. Пушкина — Ганнибалы. Последующие владельцы их бережно сохраняли. Солнечные часы по традиции находились недалеко от господского дома, на живописной поляне, в окружении деревьев старого парка. Они представляли из себя мраморную площадку с пьедесталом для циферблата и плоскими цифрами. Значительно повреждённые в годы последней войны, солнечные часы были утрачены в середине 70-х годов. Они бесследно пропали во время так называемого «благоустройства» территории опытно-производственного хозяйства “Суйда”.

Хочется отметить, что как башенные, так и солнечные часы были установлены в исторически значимых местах, связанных с центрами культуры и благотворительности в нашем крае. Тем печальнее эти утраты. И виной этому не только неотвратимые разрушения времени, войны и революции, но и наше собственное равнодушие, отсутствие исторической памяти и желания сохранить красоту и богатства, что создали наши предки.

Теперь о воссоздании башенных часов Гатчинского дворца.

Во-первых, в это время в Гатчине жил удивительный часовых дел мастер Юрий Петрович Платонов.

Во-вторых, идею воссоздания башенных часов поддержал директор дворца-музея Николай Сергеевич Третьяков.

В-третьих, дворец-музей имел возможность оплатить покупку колоколов для боя часов и частично изготовление деталей, а также отреставрировать часовую башню и ведущую к ней винтовую лестницу. (В часовой башне даже стоял огромный водяной бак с тех времён, когда хозяином дворца было военно-морское училище.)

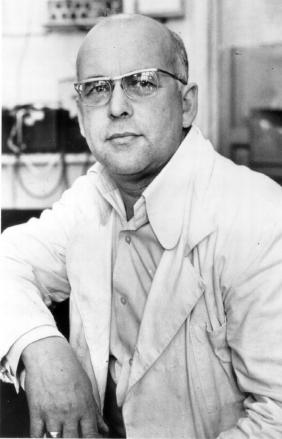

В-четвертых, создалась команда энтузиастов по воссозданию башенных часов. Это долгие годы работавший с Ю.П. Платоновым талантливый инженер-конструктор Виктор Владимирович Иванов, им разработаны и выполнены в чертежах многие замыслы. Это профессиональный фотограф Татьяна Николаевна Качанова и научный сотрудник Светлана Сергеевна Василенко, автор этой статьи, а такжк инженер Михаил Петрович Гурьев. Большую поддержку оказали сотрудники и администрация Петербургского института ядерной физики.

Когда Юрия Петровича спрашивали, почему он занимается восстановлением часов, он отвечал: “Понимаете, сейчас эпоха глубинная. При всём том, что происходит, она всё равно конструктивная. Мы должны знать своё прошлое, слышать звуки прошлого. В часах ведь заложено столько! Просто люди забыли, что такое часы на самом деле. Это и музыка, и прекрасная техника, и интереснейшие технологические процессы.”

Особенное отношение было у Юрия Петровича к башенным часам. Вновь увиденный механизм приводил его в волнение, сразу хотелось его “запустить”. Он как бы чувствовал их душу, и через них — души старых мастеров. Он не переставал восхищаться красотой механизмов и переживал, что башенных часов сохранилось так мало.

10 октября 1988 года по воле случая (или провидения) Юрий Петрович оказался на экскурсии в Ферапонтовом монастыре. В часовом шатре колокольни были старые монастырские часы, давно неработающие. Со своими сотрудниками Юрий Петрович приезжал в Ферапонтово, привозил недостающие детали, разыскивал по окрестностям колокола для боя часов и для колокольни. Вместе с музейными работниками он обратился к председателю Фонда культуры Дмитрию Сергеевичу Лихачёву за материальной поддержкой и получил её.

Увлечённость, умение организовать работу, огромная работоспособность Юрия Петровича дали быстрые результаты. В октябре 1990 года в Ферапонтово вновь пошли часы и из многолетнего молчания возвратилась к жизни Ферапонтовская звонница. На 19 колоколах исполнили звоны вологодские звонари и гатчинские музыканты во главе с братьями Огородновыми — Михаилом и Виктором. Это были первые башенные часы, восстановленные Юрием Петровичем.

Прошло два года. Появилась команда единомышленников, которая взялась за восстановление башенных часов гатчинского дворца.

Началась работа по поиску прототипа. В архивах сотрудницей музея Ириной Эдуардовной Рыженко были обнаружены упоминания о часах, связанные с их ремонтом и обслуживанием. В экспедициях были изучены и описаны уцелевшие башенные часы XVI - XIX в.в. в городах Гродно, Вильнюс, Пожайслис, Выборг, Суздаль.

На старых фотографиях и акварелях (см. выше) были найдены изображения циферблатов гатчинских часов. И снова «случай» помог обнаружить подобный циферблат на часовой башне Мраморного дворца в Петербурге. Мраморный дворец был подарком Екатерины II своему фавориту ? Григорию Орлову, он строился одновременно с гатчинским дворцом тем же архитектором - Антонио Ринальди.

В дни переворота 1762 г. Г.Г. Орлов постоянно был при Екатерине II, побуждая ее к самым решительным действиям. Кроме прекрасной внешности он имел хорошее образование, проявлял интерес к науке. Современники считали, что в течение целого десятилетия (1762-1772 гг.) Г.Г. Орлов фактически руководил всей государственной жизнью. Он основал и был первым президентом Вольного Экономического общества в России. Не удивительно, что дворцы для Григория Орлова строились с царским размахом.

После долгих переговоров с администрацией музея было получено разрешение осмотреть часовую башню Мраморного дворца.

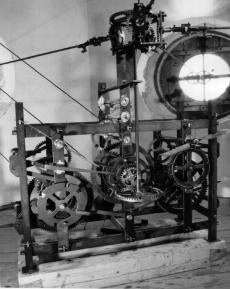

На чердаке сразу стали попадаться детали от башенных часов: фрагменты зубчатых колёс, рычаги, валы барабанов, трибы, заводная ручка.

Была раскопана шахта глубиной 7,5 м, в которую опускаются гири, вынуты тонны земли и строительного мусора. С этой работой помогли справиться гатчинские скалолазы. В шахтах также были найдены детали от часов и золочёный конец часовой стрелки. За стеной часовой комнаты стояла рама часов, наполовину засыпанная строительным мусором. И самое удивительное, рама облицована бронзой, покрыта патиной (она образуется на бронзе за 150-200 лет), а местами сквозь бронзу точечками поблескивало золото. Перед нами была золочёная рама башенных часов, такая же, как у башенных часов Гатчинского дворца.

Из архивных документов мы узнали имена мастеров, сделавших часы Мраморного дворца. Ими оказались французские часовщики А. Сандос и И. Баселье. Работу над часами они начали в 1770 году, а установлены на башне они были в 1781 году. Французские мастера облагородили часы, запаковав их раму в золочёную бронзу. В этом проявилась французская традиция украшать часы высокохудожественной бронзой, что и было сделано даже для башенных часов. Велика вероятность, что этим же мастерам были заказаны и башенные часы Гатчинского дворца Г. Орлова. Ведь уже с 1783 года башня называлась “чесовая”.

В полу часовой комнаты Мраморного дворца был обнаружен замурованный вексельный механизм, передающий движение стрелкам второго циферблата, выходящего на парадную лестницу. Все детали сохранились очень хорошо, что позволило определить использованный материал и способ обработки колес.

|

Механизм башенных часов Гатчинского дворца. |

19 января 1993 года в Александровском зале Арсенального каре состоялось обсуждение прототипа башенных часов Гатчинского дворца, и сразу начались работы по их изготовлению.

19 декабря 1993 года механизм часов был пущен, двумя месяцами позже были установлены все четыре циферблата. Диаметр циферблатов 1700 мм, длина часовой стрелки 800 мм, минутной —1100 мм. Размеры рамы 1462*1230*498 мм. Три колокола весом 48, 124 и 320 кг привезены из Воронежа. Точность часов составила 7 секунд в сутки.

Заводить их требуется один раз в двое суток. Одновременно с часами была восстановлена звонница для церкви Гатчинского дворца. Когда приведут в порядок двор Кухонного каре, гатчинцы смогут услышать концертные звоны.

Параллельно с работой над Гатчинскими часами, шла работа по реставрации башенных часов Суздальского кремля. Ко дню празднования 970-летия города Суздаля Юрий Петрович вместе со своими коллегами реставрацию закончили, восстановив также уникальный буквенный циферблат славянской письменности. Колокола вновь стали отбивать часы, четверти и даже минуты.

|

Ю.П. Платонов (1930-1997 г.) |

В 1994 году Юрия Петровича пригласили на работу в Эрмитаж, где он в короткий срок создал лабораторию с мастерскими. За время работы Ю.П. Платонова в Эрмитаже введены в действие башенные часы Зимнего дворца, уникальные часы “Павлин” и “Большой механический оркестр И.Г. Штрассера”, на деревянных валиках которого в 1801 году была записана музыка Моцарта, Гайдна, Эберла.

Планов у Юрия Петровича было много, но им уже не суждено было осуществиться.

Гатчинцам его память особенно дорога. Идут все каминные часы Гатчинского дворца. Бой башенных часов разносится над озёрами парка. В этом бое продолжается жизнь большого Мастера.

| Перейти к оглавлению |  |

|||||

| ||||||

|

|

|

|||||